【目次】

はじめに:制度創設からの変遷と現状認識

日本の介護保険制度は、2000年の創設以来、高齢化が進む社会に対応するための重要な社会保障の柱として発展してきた。制度導入当初の目的は、増大する高齢者介護のニーズに応え、家族による介護負担を軽減することであった。しかし、少子高齢化の進行、地域間の格差拡大、介護人材の不足といった課題が顕在化し、制度の持続可能性に対する懸念が高まっている。厚生労働省が取りまとめた「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ」は、これらの課題を踏まえ、制度の抜本的な見直しと将来を見据えた持続可能な制度設計の必要性を示唆している。この中間とりまとめは、利用者本位の視点、専門職の連携、地域住民との協働を重視し、喫緊の課題に対する重要な方向性を示していると言える。

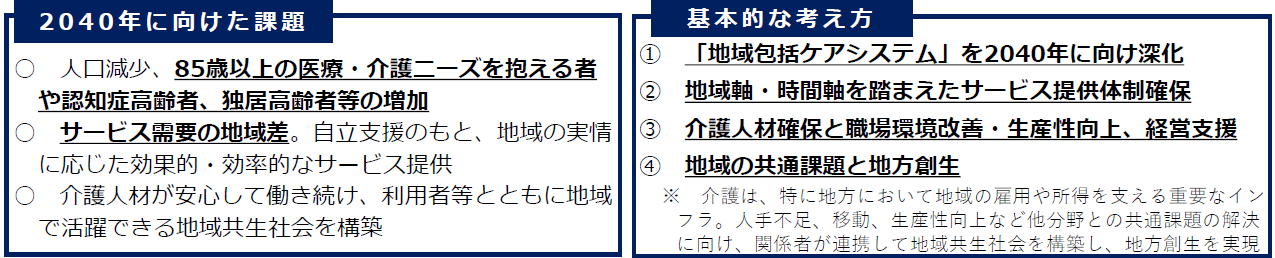

1. 2040年を見据えた課題認識:量的・質的な変化への対応

中間とりまとめの基調には、2040年を一つの到達点と捉え、長期的な視野に立った制度改革の必要性がある。2040年には、85歳以上の人口が急増し、認知症高齢者や独居高齢者の割合も大幅に増加することが見込まれている。一方で、生産年齢人口の減少が加速し、地方部ではすでに高齢化のピークを超えた地域と、都市部ではこれから高齢者数のピークを迎える地域とが併存するなど、サービス需要の地域差が一層拡大することが予想される。したがって、介護保険制度は「全国一律の枠組み」から「地域特性を踏まえた柔軟な制度運用」へと重心を移すことが求められている。この変化に対応するためには、量的なサービスの拡充だけでなく、質の高い、多様なニーズに対応できるサービスの提供体制を構築する必要がある。

2. 地域包括ケアシステムの深化:多職種連携と生活支援の重視

具体的な政策の柱として、まず重視されているのが「地域包括ケアシステムの深化」である。これは、制度的に整備された医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供を、より実効的かつ地域特性に即した形で推進することを意味する。特に、住民主体の活動、通いの場、認知症支援など、フォーマル・インフォーマルなサービスを含む包括的支援の基盤づくりが鍵となる。これに加え、地域の現状や将来推計を可視化する「地域包括ケア『見える化』システム」の活用が政策ツールとして位置付けられ、計画策定・課題抽出・事業評価のPDCAサイクルを支える基盤として重要視されている。このシステムを通じて、各地域の実情に応じたきめ細やかなサービス提供体制の構築と、多職種が連携し、利用者の多様なニーズに柔軟に対応できる体制の強化が不可欠となる。

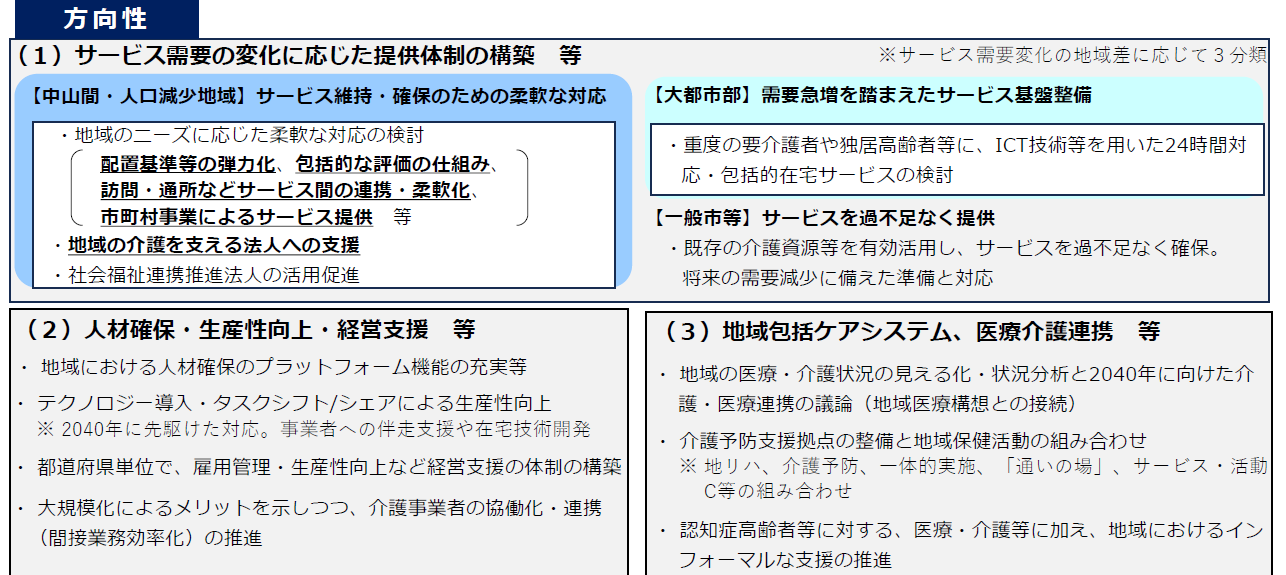

3. 地域特性に応じたサービス提供体制の構築:多様なニーズへの対応

次に、地域特性に応じたサービス提供体制の構築も重要な柱である。中山間地域や離島などでは、事業所数や人材確保の制約から従来型のサービス提供が困難となるケースが多く、これに対応するための柔軟な制度運用が求められている。具体的には、サービス種類の枠を超えた一体的な運用、配置基準の弾力化、市町村事業によるサービス提供、基盤整備サービスや離島等相当サービスなどの活用といった施策が挙げられる。一方、大都市部では高齢者人口の急増と単身世帯の増加が見込まれ、ICTやセンサー技術を活用した24時間対応型の在宅介護サービスの整備が検討されている。また、いわゆる一般市では、将来的な需要減少も見据えつつ、介護資源の最適活用と持続可能性の確保が求められている。これらの施策の推進には、各地域の特性を詳細に分析し、それぞれの状況に応じた柔軟な制度設計と運用が不可欠である。

4. 制度の持続可能性確保と今後の展望:イノベーションと多様な主体の参画

介護保険制度を持続可能なものとするためには、サービスの効率化と質の向上を両立させる必要がある。そのためには、テクノロジーの活用や新たなビジネスモデルの導入といったイノベーションを積極的に推進していくことが重要となる。具体的には、AIやIoTを活用した見守りシステム、ロボット技術を活用した介護支援、オンラインでの相談や情報提供などが考えられる。また、多様な事業者の参画を促進することも重要である。NPOや民間企業、地域住民組織など、様々な主体がそれぞれの強みを活かして介護サービスを提供できるような環境整備が求められる。さらに、予防介護の推進や健康寿命の延伸といった、上流での取り組みを強化することで、介護ニーズの抑制を図ることも重要な視点となる。制度の持続可能性を確保するためには、給付と負担のバランスの見直しも避けて通れない課題であり、国民全体でこの問題に向き合い、議論を深めていく必要がある。

まとめ:未来に向けた制度改革の推進

日本の介護保険制度は、高齢化という避けられない社会の変化に対応するため、常に進化し続ける必要がある。2040年を見据えた中間とりまとめは、地域包括ケアシステムの深化、地域特性に応じたサービス提供体制の構築、そして制度の持続可能性の確保という重要な方向性を示している。これらの課題を克服し、質の高い介護サービスを持続的に提供していくためには、国、自治体、事業者、そして国民一人ひとりがそれぞれの役割を理解し、連携していくことが不可欠である。テクノロジーの活用や多様な主体の参画を促進し、利用者のニーズに寄り添った柔軟で効率的な制度へと改革を進めていくことが、今後の日本の介護保険制度に求められる重要な使命であると言える。

小濱 道博 氏

小濱 道博 氏