【目次】

1. 介護業界が直面する人材不足と職場環境改善の必要性

日本は超高齢社会を迎え、介護サービスの需要が急速に拡大している。しかし、介護業界では人材不足と職場環境の改善が深刻な課題となっている。 生産年齢人口の減少が進むなかで、介護職員をいかに確保し、長期的に定着させるかが業界全体の持続可能性を左右する大きな要因である。

そのため、介護職員の処遇改善を通じて職場の魅力を高めると同時に、過重労働を解消し、専門性を十分に発揮できる環境を整えることが重要となる。 介護職員が安心して長く働ける職場をつくることこそが、人材確保とサービスの質の向上を同時に実現する鍵といえる。

2. 「介護人材確保・職場環境改善等補助金」の特徴と活用ポイント

2024年度末に実施が決まった「介護人材確保・職場環境改善等補助金」は、慢性的な人材不足を緩和し、より良い職場環境を整備することを目的としている。 この補助金では、介護職員1人あたり最大5万4000円相当の支援を受けることができる。従来の処遇改善加算が主に給与や手当の直接的な向上を目指していたのに対し、この補助金は介護助手の募集費用や研修費、職場環境の整備費用など幅広い用途に活用可能である。

ただし、介護職員本人の募集費用には充当できないという制約がある。 この補助金は一度限りの支給であり、継続的な財源とはならない。そのため、支給された資金を賃金の引き上げに充てる場合は、事業所として慎重な判断が求められる。 例えば、職員への一時金として支給することは可能だが、継続的な昇給を行う場合には翌年度以降は自腹となる。

3. 2025年4月からの職場環境等要件:大幅見直しの概要

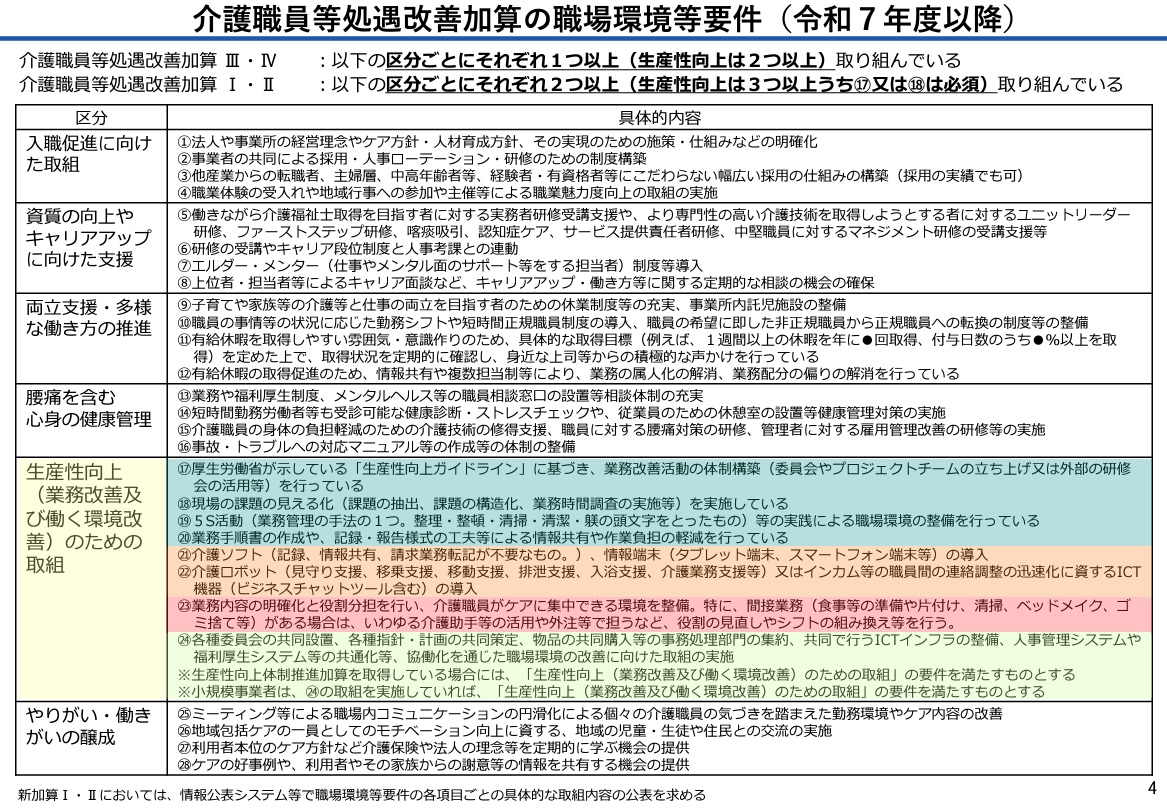

2025年4月からは、「介護職員等処遇改善加算」の職場環境等要件が大幅に改正される。新たな職場環境等要件では、介護保険制度の運用にあたり、介護職員の処遇改善を実現するための包括的な取り組みとして、6区分28項目の具体的な施策を盛り込んでいる。 下位の処遇改善加算ⅢとⅣは、区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上の取り組みは2つ以上行う。上位区分の処遇改善加算Ⅰ、Ⅱを取得するためには、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上の取り組みは3つ以上行う必要がある。 更に、生産性向上の取り組みの⑰、⑱はどちらかが必須とされた。

令和7年度以降の職場環境等要件についての記事はこちら

令和7年度職場環境等要件を満たすために〜生産性向上〜

第一の区分は、入職促進に向けた取り組みである。事業者間で連携し、共同で採用活動や人事ローテーション、研修制度の構築を進めることにより、各施設間での情報共有やベストプラクティスの導入が促進される。 職業体験の受け入れや地域行事への参加など、介護職の魅力度を向上させる取り組みが実施されることで、若年層をはじめとする幅広い層へのアプローチが図られる。

第二の区分は、職員の資質向上やキャリアアップ支援に関するものである。ここでは、働きながら介護福祉士の資格取得を目指す研修や、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者、マネジメントといった各種専門分野の研修受講が支援され、現場でのスキルアップを促すための体制が整えられる。

第三の区分は、両立支援および多様な働き方の推進を目的としている。ここでは、子育てや家族の介護といった生活上のニーズと仕事の両立を実現するため、休業制度の充実や事業所内託児施設の整備が求められる。

第四の区分は、腰痛を含む心身の健康管理の充実に焦点を当てている。現場での身体的負担を軽減するため、介護技術の修得支援が強化される。腰痛対策としての研修の実施や、短時間労働者も含めた全職員が健康診断やストレスチェックを受診できる体制が整えられる。

第六の区分は、やりがいや働きがいの醸成に重点を置くものであり、職場内でのコミュニケーションの円滑化やチームとしての連携強化を通じ、職員一人ひとりが自らの業務に誇りや充実感を持って取り組める環境を実現することを目指している。

4. 激変の生産性向上の取り組み

そして、第五の区分は、生産性向上の取り組みとして、介護現場の効率化および業務の合理化を目指すものである。ここでは、国が定める生産性向上ガイドラインに基づき、業務改善のための体制構築が推進され、委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、さらには外部の研修会の活用を通じた知識の共有が実施される。

現場での課題の見える化により、各業務における問題点や改善の余地が抽出され、課題の構造化や実際の業務時間調査が行われることで、現場の運営状況を定量的に把握することが可能となる。また、5S活動と呼ばれる整理、整頓、清掃、清潔、躾の取り組みが実践され、業務管理の手法として定着していく。

さらに、業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫による情報共有、作業負担の軽減が図られるとともに、介護ソフトやタブレット、スマートフォンといったデジタル機器の導入により、現場での業務効率化が進められる。 見守り機器やインカム、チャットツールなどのICT機器の活用も加わることで、情報の伝達や連携が一層円滑になり、業務内容の明確化と役割分担が徹底される。 これにより、介護助手などの補助的役割の活用も進み、介護職員が本来のケア業務に専念できる環境が整備される。

小規模な事業者においては、各種委員会の共同設置や指針・計画の共同策定、物品の共同購入など、事務処理部門の集約やICTインフラの共通化、人事管理・福利厚生システムの連携といった協働化の取組みが推進されることで、生産性向上の要件を満たすことができるとされている。

5. 経過措置による猶予期間と事業所が取るべき対応策

新要件が施行される2025年4月以降も、すべての事業所が直ちに要件を満たすことは難しいため、一定の猶予期間が設けられる。 2025年4月時点で要件を完全に満たせない場合でも、2026年3月末までに整備を完了する計画を誓約し、処遇改善計画書に明記すれば、2025年度中は要件を満たしているものとみなされる。

ただし、2026年3月末までに整備を完了しない場合は、加算や補助金の返還指導も可能性として存在する。単に先延ばしと考えるのでは無く、計画的に早期に要件を満たすことが重要である。

6. 処遇改善がもたらす介護サービスの質向上と今後の展望

高齢者人口の増加に伴い、介護職員の不足は今後さらに深刻化すると予想される。2025年4月からの職場環境等要件の改正は、こうした状況下で介護業界に大きな転機をもたらす可能性がある。

事業所は改正内容を的確に把握し、経過措置を活用して新要件を満たすための施策を早期に進める必要がある。加算の算定や補助金の利用を踏まえ、職員が安心して働ける運営方針や制度設計を整えることで、介護サービスの質を高め、利用者や地域社会からの信頼を確固たるものにすることが求められる。

最終的には、処遇改善によって介護職員の待遇が向上することで、利用者へのケアの質が高まり、地域全体の福祉レベルを底上げする原動力となるはずである。2025年は、そのための重要な節目であり、事業所が自らのビジョンに合った戦略を打ち立て、着実に実行していくことが、今後の介護業界の未来を左右する鍵となる。

小濱 道博 氏

小濱 道博 氏