今回のコラムでは、2025年後期の運営指導対策の現状と、指導の仕組み、チェック項目などを解説し、よくある指摘ポイントや対策を記載する。運営指導対策についてより理解を深め、「指摘なし」となれるようぜひ最後までご覧いただきたい。

【目次】

1,指導が増えている今の状況

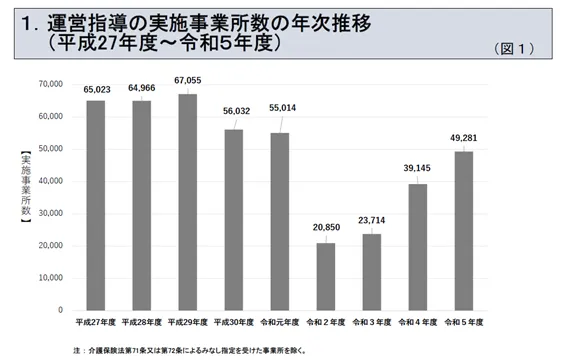

2025年度の後半に入り、全国で運営指導が急増している。コロナの影響でしばらく止まっていた指導が再開し、今は以前よりも多くの事業所で実施されている。最近は「半日型」の指導が増え、役所の職員が1日に2か所まわることができるため、件数が大幅に増えている。

これまで何年も指導がなかった事業所にも順番が回ってきており、「うちはもう長いこと来ていない」という場合は特に注意が必要である。行政処分になるのは金額の大小ではなく、「うそをついたかどうか」「誤りを認めたかどうか」で判断される。たとえ少額でも、虚偽の記録を作ったりごまかしたりすれば、指定取り消しになることもあるのだ。

2,指導のしくみと回数

運営指導は市町村や都道府県が行うが、基本は国が出している「介護保険施設等指導指針」に沿っている。在宅系サービスは6年に1回、施設系サービスは3年に1回が目安である。

行政の職員はこの指針に基づいた「標準確認項目」と「標準確認文書」というチェックリストを使って確認を行う。これが全国共通の基準だ。

さらに自治体ごとに重点項目が決められており、たとえば災害の多い地域では「防災訓練」や「BCP(事業継続計画)」の確認を重点的に行うことが多い。つまり、共通の標準に加えて地域独自の重点点検があるということだ。

3,通知と準備の進め方

運営指導がある場合、通常は1か月以上前に「事前通知書」が届く。その中に「自己点検シート」と「事前提出書類一覧」があり、指定された日までに提出する必要がある。

ただし、虐待などの疑いがある場合は、抜き打ちで突然訪問されることもある。そうした事態に備えて、日ごろから書類をため込まず、常に整理・保管しておくことが大切である。

自己点検シートは100ページ近くあり、内容も専門的で難しい。自分たちだけで無理に書こうとすると、誤った理解で回答してしまい、当日に深掘りされる原因となる。専門家のチェックを受けながら進める方が、最終的には安心である。

4,当日の流れと質問対応

当日は直近1年分の書類を中心に確認される。個人ファイルは2~3人分を抜き出してチェックし、問題がなければ次へ進む。もし内容に不備があれば、さらに多くの利用者分を調べられる。つまり、最初の2~3人分が合否の分かれ目になる。

また、管理者へのヒアリング(口頭質問)も重要である。質問に対して答えがあいまいだったり、答えが書類と食い違っていたりすると、すぐに「問題あり」と判断される。聞かれそうな質問は事前に想定し、根拠となる書類をすぐに出せるようにしておくことが大切である。

5,「記録がすべて」という原則

介護の運営指導では「やっている」だけでは認められない。「やった証拠(記録)」があることが大前提である。

事業所側の請求や記録の時効は2年だが、行政側の調査は5年間さかのぼることができる。月に20万円のミスでも、5年分で1,200万円にふくらむ可能性がある。小さな記録漏れでも放置すれば大きな問題になる。特に、日付や同意書の不備は返還の原因になりやすい。

6,ケアマネジメントの流れと整合性

アセスメント(状況把握)→計画→カンファレンス→モニタリング(振り返り)という一連の流れは、すべて記録で残さなければならない。計画書が3枚あれば、アセスメントシートも3枚あるのが正しい形である。

また、ケアプラン・計画書・記録の内容は「上から下まで同じ内容」でなければならない。ケアプランにないサービスを追加して行っていたり、逆に省いていたりすると整合性が取れず、返還の対象になる。

計画書は利用者に説明して同意をもらって初めて正式なものとなる。同意日以降でないと算定できないため、日付のずれにも注意が必要だ。

7,電子データでの対応が主流に

令和3年の改正で、書類の電子保存が正式に認められた。紙を印刷して提出する必要はなく、パソコンやタブレットの画面上で確認してもらえばよい。

電子データにしておくと、当日の確認がスムーズになり、職員も書類探しで慌てずに済む。行政職員も画面操作に時間を使うため、深掘りされにくいという利点もある。いまや「電子化しておくこと」が、もっとも効率的で安全な対応法といえる。

8,処遇改善とキャリアパスのチェック

ここ数年、処遇改善加算に関する指導が特に厳しくなっている。

キャリアパスⅠでは、職員が昇格できる段階を定め、全員に周知していることが必要である。記録がなければ加算の返還を求められることもある。

キャリアパスⅡでは、職員との面談記録、目標設定、資格取得支援などを文書で示すこと。

キャリアパスⅢでは、資格や経験に応じた昇給の仕組みを就業規則などに明記することが求められる。

要するに、「制度を作る」「職員に説明する」「記録を残す」という3つがそろっていなければならない。

9,義務化された項目とチェック内容

感染症対策は、指針の作成・委員会・研修・訓練・記録がそろっていることが必要である。BCP(事業継続計画)も、防災訓練とは別に計画・研修・訓練を行う必要がある。

虐待防止も、指針・委員会・研修・担当者の4点を実施しなければならない。やっていない場合は減算や指導の対象になる。

施設では口腔衛生管理と栄養マネジメントもチェック項目となっており、未実施は減算につながる。

また、コロナ特例で人員基準を一時的に緩和していた場合は、その理由や期間を記録しておく必要がある。

10,よくある指摘ポイント

代表者が管理者を兼ねる場合でも、タイムカードなどで勤務実態を記録しておくこと。地域密着型サービスでは、運営推進会議の議事録だけでなく、公表の方法(掲示など)も確認される。

健康診断の記録は、全職員分を整えておく。未受診者がいれば後日受診の記録も残す。苦情や事故、身体拘束の対応記録も、発生の有無にかかわらず様式を整備しておくことが望ましい。

11,日常点検と「まっさらな結果」を目指して

指導結果が「指摘なし」で終わる事業所には共通点がある。

1年間のスケジュールの中に自己点検や相互チェックを組み込み、年1回は外部の専門家に模擬指導を依頼している点である。

まず、国の標準確認項目をすべてそろえ、次に地域独自の重点項目を補強する。さらに、電子化と日付・同意・周知の3つの管理を徹底すれば、短時間の指導でも不備を見抜かれない。そのためには、日頃から、職員の中にグレーゾーンを作ってはならない。不明点、疑問点は、ブレーンや役所に適時に確認することが、2025年度後期の運営指導対策の基本である。これが、確実に「安心して受けられる指導対応」の形である。そして、目標は、結果通知書において、指導項目ゼロを目指さなければならない。この実現はそう難しくはない。ただし、日頃から準備をすることが最低限で、必要である。

出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 令和7年3月 総務課介護保険指導室

小濱 道博 氏

小濱 道博 氏