2025年10月から最低賃金の引き上げが始まります。介護事業はその大部分を公定価格である介護報酬に依存しているため、経営環境の厳しさは一層増すことが避けられません。こうした背景から、介護保険に依存しない「自費サービス」の拡充や、地域連携による収益の多角化が急務となっています。その一方で、厚生労働省の第28回社会保障審議会福祉部会では「身寄りのない高齢者」への対応について、制度化に向けた検討が始まりました。すでに報道でも取り上げられているこの動きを踏まえ、介護事業者にとって新たな事業領域となり得る可能性を改めて整理してみたいと思います。

【目次】

1. 高齢者の「孤独・孤立」がもたらす現実

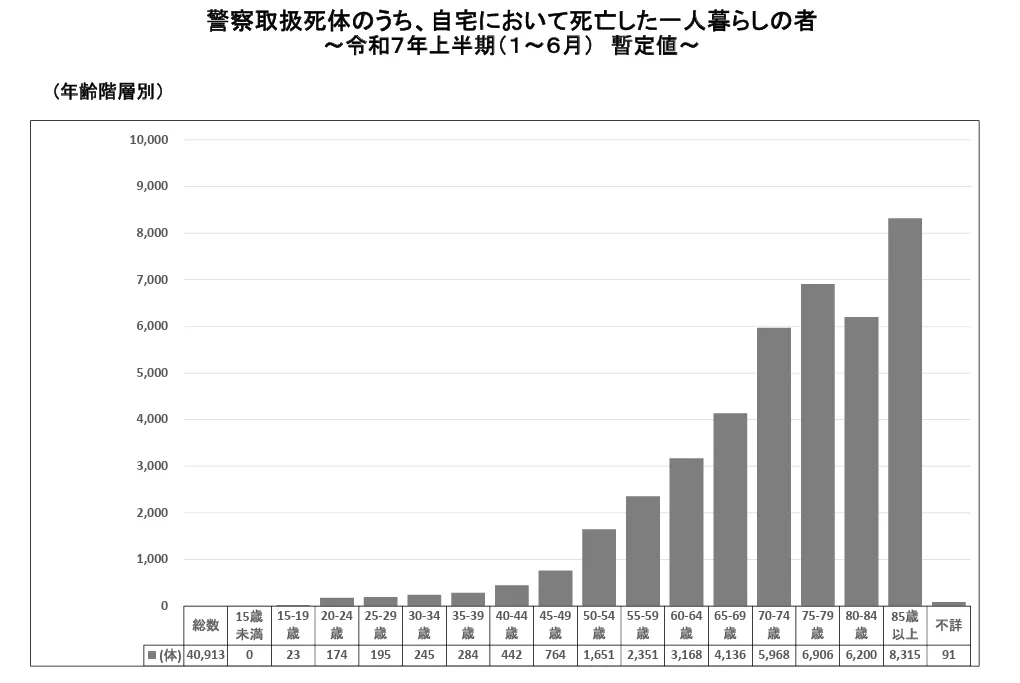

警察庁の発表によれば、2025年1~6月の半年間で、自宅で一人で亡くなった65歳以上の高齢者は 31,525人。そのうち 7割が75歳以上 です。

特に「孤立死」とされる 発見まで8日以上かかったケースは8,353件、さらに 1か月以上経過して発見されたのは2,873件 に上ります。

背景には、

・単身世帯の増加

・家族機能の弱体化

があり、「保証人がいないため入院できない」「死後の手続きを担う人がいない」といった問題が深刻化しています。結果として、介護職員が本来業務を超えた対応を迫られ、心理的・時間的負担となっています。

(出典)警察庁:報道発表資料:令和7年上半期(1~6月分)(暫定値)における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について

2. 介護事業者にとって考えられる新サービス

この課題は主に独り暮らしの在宅高齢者にとって、“リスク”であると同時に事業者によって“新たなサービスの提供機会”と捉えてみることはできないでしょうか。特に注目すべき領域は以下の二つです。

(1)孤立死予防サービス

・利用者宅 安否確認+IoTセンサー

人感・開閉・電気使用量センサーで異常を検知。訪問介護等の訪問系サービスと組み合わせれば「テクノロジー+人」で新たなサービスを提供できると考えられます。例えば、当社の訪問介護サービスを利用される方には、オプションとして「介護保険外サービス」の提供をすることができると考えられます。すでに多くの人感センサーが発売されており、電気ボット、電球、エアコン、空気清浄機などがあります。

・利用者宅 定期訪問

さらに、介護保険外の自費サービスとして、週1回の見守りや電話・SNSによる安否確認を低価格で提供することもできます。こうしたサービスは介護保険の未利用層にも届きやすいと考えられます。このサービスについても、郵便局や配達業者等、すでに多くの事業者が参入していますが、訪問介護事業所という特性を活かして、訪問介護員がすぐに駆け付けられるサービスをセットすることも利用者の安心感につながると考えられます。

(2)孤立死後対応サポート

・損害保険会社・特殊清掃・遺品整理業者との連携

介護事業者にとって、利用者の孤立死後の対応はできれば避けたい場面ですが、実際には事業者が窓口となり、提携する特殊清掃業者や遺品整理業者へ迅速につなぐことで、ご家族や不動産会社に「安心」と「スピード」を提供できます。さらに、大家や管理会社が負担せざるを得ない残置物処理・原状回復・家賃損失を補償する「孤独死保険」や「残置物保険」を、保険会社と連携して活用する方法も有効です。これらの保険はすでにセーフティネット住宅などで行政と連携して導入されている事例も多く、介護事業者が地域と連携する新たなサービスモデルとなり得ます。

3.法改正による新たな事業

現在、厚生労働省では、民間事業者も参入可能な「第二種社会福祉事業」において以下の事業を検討しています。第二種社会福祉事業とは、民間事業者でも運営できる社会福祉事業のことです。

- 身元保証・緊急連絡サービス

高齢者や単身者の安心確保を目的とした見守り・緊急対応。 - 通院付き添い・買い物・役所手続き代行

日常生活支援を通じて自立と地域生活をサポート。 - 金銭・書類管理サービス

認知症高齢者や独居者向けの金銭管理、契約書類のサポート。 - ICT活用による意思決定支援

タブレットやアプリを活用した本人意思の可視化と代理決定補助。

(出典)「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめについて

4. 異業種・行政との連携

介護事業においては、「介護+看取り+死後事務+葬儀」といった一連のサービスを包括的に展開することが考えられます。葬祭事業者との連携に心理的な抵抗を感じる介護事業者も少なくないかもしれませんが、利用者・家族・介護事業者にとっては大きな安心につながる仕組みとなります。

その際に参考になるのが、政府主導で設置された「孤独・孤立対策 官民連携プラットフォーム」です。このプラットフォームは、孤独や孤立といった社会課題に対し、官庁・自治体・NPO・民間企業など多様な主体が協力して取り組む仕組みで、令和4年2月に設立されました。新型コロナウイルスの影響で孤独・孤立の問題が顕在化したことを契機に、持続的な対応を図ることを目的としています。

現在は全国で663団体が参加しており、情報共有や新たな連携先の開拓に活用することが可能です。介護事業者にとっても、こうしたプラットフォームを通じて地域において新しいパートナーシップを築くことは、大きな意義を持つ取り組みと言えるでしょう。

(出典)孤独・孤立対策 官民連携プラットフォーム

5. まとめ

多死社会を迎え、介護事業者も「看取り」から「死後事務」までを視野に入れて考えなくてはならない時代になりました。従来は、利用者がお亡くなりになった際の事務手続きはボランティア的に担われてきましたが、国も制度化に向けた検討を進めています。今後は介護保険に依存しない「自費サービス」の拡充と、地域連携による収益の多角化が避けられない課題であり、いまから新たな事業のデザインを描くことが必要です。

また、「孤独・孤立」の問題は、介護事業者にとって社会的責務であると同時に、新たな事業機会とも捉えられます。たとえば「身元保証サービス」や「死後事務サービス」を新たに導入する際には、必ず内閣府が定める「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」 を確認し、利用者保護の観点から定められた最低限のルールを順守することが求められます。

(参考)高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

(参考)厚生労働省の第28回社会保障審議会福祉部会

髙山 善文 氏

髙山 善文 氏